Conflictos, tensiones y ambiciones detrás de la Revolución del 25 de mayo

Por Redacción – 26 de mayo de 1810

Le pedimos a IA que elabore una nota noticiosa sobre la Revolución de Mayo. Un periodista de ficción estuvo en la Plaza de mayo el día de los acontecimientos históricos. Tenía algún dato interno de la Junta. Esa tarde llegó a la redacción y escribió la crónica que sigue:

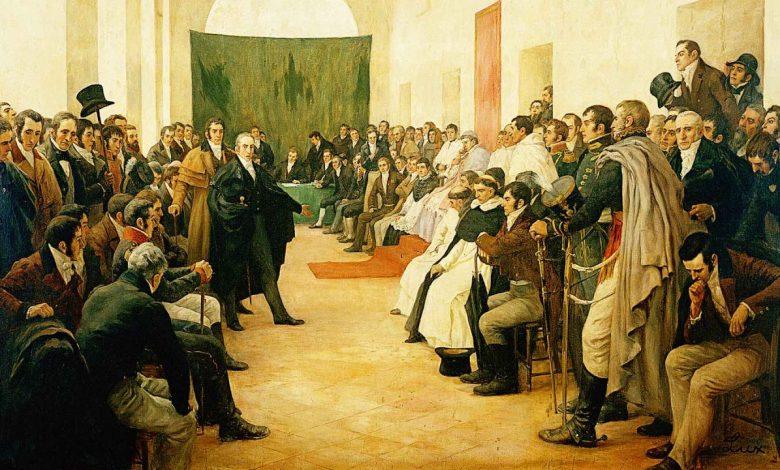

“Ayer por la tarde, bajo una intensa lluvia y una fuerte presión social en la Plaza Mayor, se concretó lo que ya muchos llaman una revolución: el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros fue destituido y en su lugar se conformó una Junta de Gobierno encabezada por Cornelio Saavedra. Lo que a primera vista puede interpretarse como un paso hacia la libertad, en realidad esconde internas políticas, intereses económicos y un delicado juego de poder que aún no está resuelto.

Aunque la plaza se llenó de vecinos exigiendo cambios, no todos estaban movilizados por ideales patrióticos. Buena parte de la tensión que llevó a la caída del virrey tiene su raíz en la disputa comercial entre los criollos —especialmente los grandes hacendados— y las restricciones impuestas por la Corona española. El “clamor popular” fue, en muchos casos, impulsado por sectores que ven en este nuevo orden una oportunidad para abrir el comercio y consolidar su posición económica.

La flamante Junta, integrada por referentes de distintos sectores, ya muestra fisuras. Mariano Moreno, abogado y escritor de filosa pluma, se perfila como el ideólogo más radical. Ayer por la noche hizo circular un documento en el que insiste en avanzar sin medias tintas contra los enemigos de la revolución. Moreno no confía en los moderados, y algunos ya temen que su visión lo enfrente al propio presidente Saavedra.

Juan José Castelli, otro de los miembros de la Junta, expresó en privado su intención de impulsar reformas más profundas, como el fin de la esclavitud y una mayor inclusión de los pueblos originarios. Sus ideas, sin embargo, son vistas con recelo por los sectores conservadores, que buscan evitar “excesos jacobinos”.

La figura de Cornelio Saavedra, comandante del Regimiento de Patricios y presidente de la Junta, divide opiniones. Mientras algunos lo ven como el líder moderado que puede garantizar el orden, otros lo acusan de oportunismo y de haberse beneficiado políticamente gracias a su influencia militar. Ayer mismo, voces cercanas a Moreno cuestionaron el protagonismo de Saavedra en las decisiones clave y temen que sus alianzas con sectores conservadores frenen el impulso revolucionario.

Lo que sucedió el 25 de mayo marca sin dudas un quiebre, pero es apresurado hablar de independencia. Por ahora, se actúa “en nombre del rey Fernando VII”, y no hay consenso sobre los pasos a seguir. La Junta enfrenta un delicado equilibrio: avanzar en cambios profundos sin perder el control, y evitar que la revolución se diluya en pactos entre los mismos de siempre.

Queda claro que el futuro de estas tierras no dependerá solo de los discursos en el Cabildo, sino de cómo se resuelvan —o se profundicen— las tensiones internas entre los que quieren una transformación real y los que buscan apenas reacomodar el poder a su favor”.

Los miembros de Junta Revolucionaria

Cornelio Saavedra

Comandante del Regimiento de Patricios, hombre fuerte del momento. Era un conservador moderado. Su prioridad era mantener el orden y evitar una ruptura violenta con España. Defendía los intereses de los sectores tradicionales de poder (terratenientes, militares). Representaba el ala más conservadora de la Junta. Su rivalidad con Moreno marcó el inicio de las internas.

Mariano Moreno

Era el secretario de Gobierno y Guerra. Intelectual y principal ideólogo de la revolución. Reformista radical. Influido por el liberalismo ilustrado, buscaba una revolución social y política profunda.

Impulsó el primer medio de comunicación: la Gazeta de Buenos Ayres y el fusilamiento de contrarrevolucionarios. Murió en 1811, en un viaje diplomático, en circunstancias nunca del todo claras.

Juan José Paso

Secretario junto a Moreno.

Más moderado, con formación jurídica. Tendía a equilibrar posturas.

Estaba cerca de los sectores más prudentes, y terminó apoyando a Saavedra en la puja interna.

Vocales

Juan José Castelli: Intelectual y primo de Moreno. Revolucionario radical, comprometido con la transformación del orden colonial. Fue al Alto Perú, donde proclamó la libertad de los pueblos originarios y de los esclavos. Su audacia fue resistida por los sectores conservadores. Murió enfermo y aislado en 1812.

Manuel Alberti

Sacerdote con sensibilidad social. Apoyó varias propuestas de Moreno, pero con reservas éticas. A pesar de ser parte del ala progresista, se negó a firmar sentencias de muerte. Murió en 1811.

Miguel de Azcuénaga

Militar y terrateniente. Simpatizaba con las ideas de Moreno, pero era más diplomático.

Apoyó inicialmente al sector radical, aunque buscaba evitar enfrentamientos internos.

Manuel Belgrano

Era un criollo ilustrado, influido por las ideas del liberalismo europeo. Nacionalista y reformista.

Tuvo un rol más activo después de la Junta, en el frente militar y en la creación de símbolos nacionales (como la bandera). En este período aún estaba en transición entre lo moderado y lo revolucionario.

Domingo Matheu

Comerciante catalán, cercano al grupo morenista. Defendía el libre comercio y la autonomía política.

Representaba al sector mercantil que veía en la revolución una vía para liberarse del monopolio español.

Juan Larrea

Otro comerciante catalán. Liberal en lo económico, apoyaba la apertura comercial y el orden institucional.

Cercano a Moreno, aunque con motivaciones más económicas que ideológicas.

En resumen los miembros del primer gobierno nacional dejaron un legado con idas y vueltas se repitió a lo largo de la historia de nuestro país. Se podría dividir en

Radicales (reformistas): Moreno, Castelli, Matheu, Larrea (apoyaban una revolución verdadera y sin compromisos con el viejo orden).

Moderados (pragmáticos o conservadores): Saavedra, Paso, Belgrano (en parte), Azcuénaga.

Intermedios o ambiguos: Alberti (ético), Azcuénaga (diplomático), Belgrano (en evolución ideológica).

El pasado y el presente unidos de un hecho histórico de la Argentina

El estilo periodístico se conoce como «crónica histórica en presente» o también se puede ubicar dentro del género de la «ficción periodística» o «periodismo narrativo histórico». Se trata de escribir en tiempo presente o pasado reciente, como si los hechos históricos estuvieran ocurriendo ahora o hubieran ocurrido ayer.

El tratamiento narrativo, con tono de crónica o informe periodístico real, es similar a cómo se cubriría una noticia en la actualidad.

El contexto y los personajes se mantienen fiel a los datos históricos, pero explorando motivaciones, tensiones y contradicciones.

Este estilo acerca la historia permite revisitar el pasado desde una perspectiva humana y contemporánea y ayuda a comprender que los procesos históricos no fueron lineales ni simples, sino conflictivos, llenos de intereses cruzados, errores y decisiones políticas reales.

¿No le recuerda la actualidad de los últimos años en este bendito país?